Ein schwer zu fassendes Konstrukt

Die Bedeutung von Identitätstheorien in der Informatik und Informatikdidaktik

von Gregor Große-Bölting

Sozial unfähige Kellerkinder und Nerds: Dieses Bild der Informatik in der Öffentlichkeit, das u. a. durch erfolgreiche Fernsehserien unterstützt und genährt wird, ist auf vielen verschiedenen Ebenen falsch und schädlich. In einer Disziplin, die ohnehin von einem Mangel an Diversität geprägt ist, verstärkt es bereits bestehende Tendenzen. Wir stellen auf Basis einer umfassenden Literaturstudie vor, wie das Konzept „Identität“ in der Informatik verstanden wird.

Menschen, die sich ohnehin schwer mit dem Fach Informatik identifizieren, wird dies durch das Image, das Informatik in der Öffentlichkeit hat, weiter erschwert. Ein Gefühl von Zugehörigkeit kann nicht entstehen, wenn man sich nicht als „so jemand“ – also als „nerdig“ oder „sozial unfähig“ – sieht bzw. sich bewusst davon abgrenzen möchte. Die zunehmende Auseinandersetzung mit Identität und Theorien von Identität in der Informatikdidaktik, die in den vergangenen Jahren in der Forschung stattgefunden hat, zeigt das Bewusstsein für diese Probleme im Fach, die nicht nur in der öffentlichen Darstellung, sondern auch in der Fachkultur selbst angelegt sind. Identitätsforschung bietet ein Mittel, entsprechende Probleme in den Blick zu nehmen, die häufig nichts mit Individuen zu tun haben und daher einen weiteren Fokus benötigen. Forschungsarbeiten betonen die Vielseitigkeit eines theoretischen Werkzeugs, mit dem Identität beschrieben wird. Auf der einen Seite ist diese Vielseitigkeit eine große Stärke, sie stellt aber auf der anderen Seite auch eine große Herausforderung dar. Es ist nämlich nicht leicht, sich in dem Dickicht an Theorien mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Ausrichtungen zu orientieren. Da zudem viele der Theorien nicht der innerdisziplinären Auseinandersetzung entstammen, sondern aus Psychologie, Soziologie und anderen Fächern übernommen wurden, stellt sich die Frage, wie das vielschichtige Konzept „Identität“ in der Informatik bzw. der Informatikdidaktik verstanden wird: Welche Schwerpunkte werden gesetzt, welche Theorien wurden aus anderen Disziplinen importiert und welche Weiter- und Eigenentwicklungen gibt es? Diesen Fragen nachzugehen, war Gegenstand eines systematischen Literaturreviews, dessen Ergebnisse im Folgenden vorgestellt werden. Dazu wird zunächst auf den historischen und konzeptionellen Hintergrund von Identitätstheorien eingegangen.

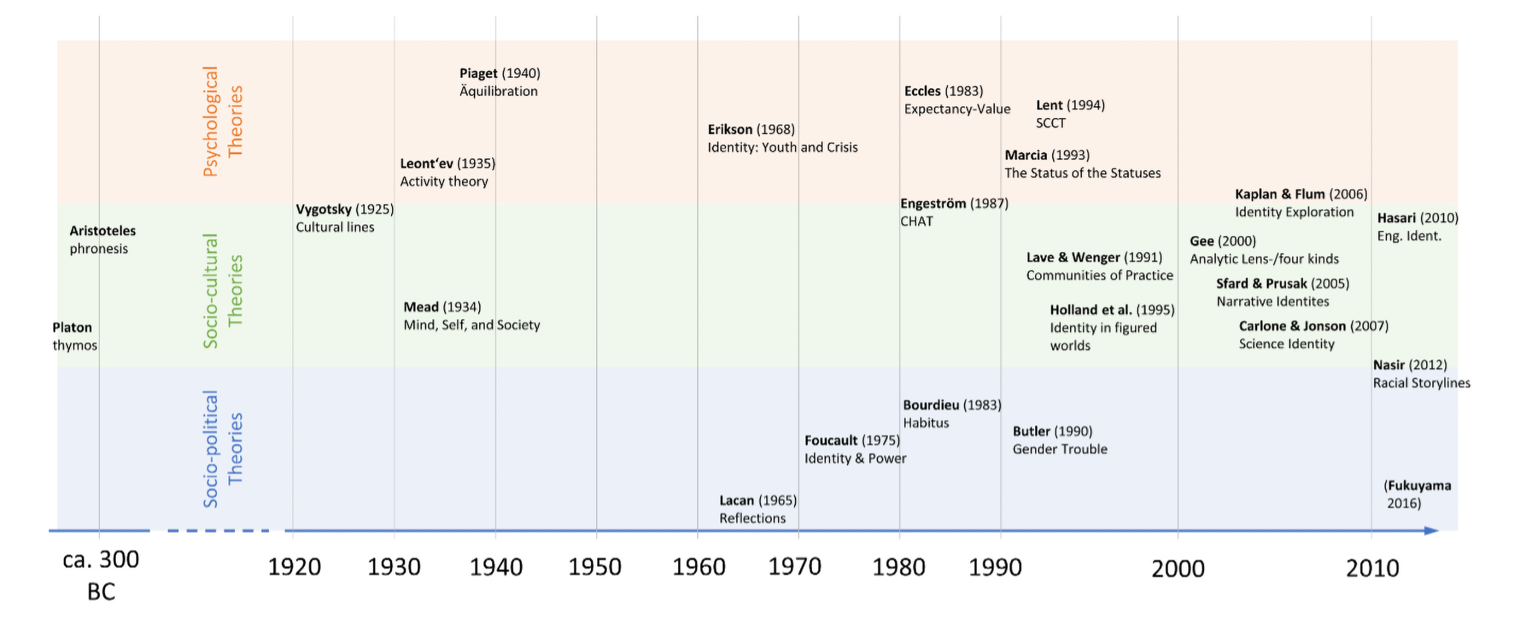

Von Aristoteles bis ins 21. Jahrhundert: Identität als Thema

Das Konzept der Identität hat eine lange Geschichte, die wahlweise mit Platon oder Aristoteles beginnt. Die „moderne“ Beschäftigung mit dem Begriff setzt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein. In dieser Zeit wird erstmals formuliert, dass die Entwicklung einer Identität während der Jugendjahre, also im Teenageralter, von besonderer Bedeutung für den Lernerfolg ist. Diese Erkenntnis war gewissermaßen der Urknall für die akademische Auseinandersetzung mit dem Thema. Zur besseren Orientierung haben wir im Rahmen des systematischen Literaturreviews eine Übersicht über die für die Informatikdidaktik wichtigsten Theorien entwickelt. Wir haben dazu die Theorien in drei verschiedene Stränge gegliedert: Die psychologischen Theorien von Identität gehen besonders stark vom Individuum aus und betrachten, wie motivationale und kognitive Faktoren die Identifikation beeinflussen. Diese Theorien sind durch den engeren Fokus häufig besonders gut dazu geeignet, Instrumente und Operationalisierungen zu entwickeln. Die sozio-kulturellen und sozio-politischen Theorien hingegen verschieben den Fokus deutlich weg vom Individuum hin zum sozialen Kontext. Während sozio-kulturelle Theorien das unmittelbare Umfeld, die soziale Einbindung des Individuums sowie Faktoren von Tradition und Zugehörigkeit betrachten, liegt der Fokus sozio-politischer Themen in gesellschaftlichen Faktoren und Gesichtspunkten von Macht. Alle drei Stränge sind nicht überschneidungsfrei, einzelne Theorien können nicht nur einem Strang zugeordnet werden.

Betrachtet man die Identitätstheorien konzeptionell und nicht rein nach ihrer historischen Beziehung untereinander, lassen sie sich besser einordnen. In der Mathematikdidaktik wurden dazu in zwei aufeinander folgenden und aufeinander aufbauenden systematischen Literaturreviews verschiedene Dimensionen ermittelt, die eine derartige Zuordnung erlauben (und die sich auch außerhalb der Mathematikdidaktik anwenden lassen). Es wurden verschiedene Dimensionen des Identitätsbegriffs definiert, darunter:

- subjektiv-sozial,

- repräsentational-aktiv und

- stabil-veränderlich.

Diese Dimensionen sollten nicht als feste Kategorien betrachtet werden, sondern eher als Orientierungspunkte. „Subjektiv“ beschreibt Identität als privates Selbstverständnis, während „sozial“ Identität als ein durch soziale Diskurse geprägtes Produkt begreift. „Repräsentational“ bezieht sich auf die Vermittlung von Identität durch Sprache und Diskurse, während „aktiv“ Identität als Handlung und Beteiligung an sozialen Praktiken einordnet. „Stabilität“ und „Veränderung“ beziehen sich auf die Frage, ob Identität als fest oder dynamisch verstanden wird. Verschiedene Identitätskonzepte lassen sich entlang dieser Dimensionen charakterisieren. Je nach Konzept wird Identität entweder als stabil und subjektiv-sozial oder als veränderlich und repräsentational dargestellt.

Wer Interesse hat, über Theorien zum Thema Identität nachzulesen, findet in den hier genannten Arbeiten die wichtigsten Aspekte abgebildet:

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge university press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Wenger, E. (1999). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge university press.

Radovic, D., Black, L., Williams, J., & Salas, C. E. (2018). Towards conceptual coherence in the research on mathematics learner identity: a systematic review of the literature. Educational Studies in Mathematics, 99(1), 21–42. https://doi.org/10.1007/s10649-018-9819-2Verhoeven, M., Poorthuis, A. M. G., & Volman, M. (2019).

The Role of School in Adolescents’ Identity Development. A Literature Review. Educational Psychology Review, 31(1), 35–63. https://doi.org/10.1007/s10648-018-9457-3

Der empirische Zugang zur Identität

Es gibt noch eine weitere Annäherungsmöglichkeit an das Konstrukt Identität, nämlich die empirische: Um einen Überblick über die Auseinandersetzung und die Verwendung des Begriffs Identität und von Identitätstheorien in der Informatik zu gewinnen, wurde ein systematischer Literaturreview durchgeführt. Dazu wurden mit zwei zuvor definierten Aneinanderreihungen von Suchbegriffen, sogenannten Suchstrings, Suchen in den wichtigsten Datenbanken des Faches durchgeführt. Die resultierenden Artikel wurden anhand von vorab definierten Kriterien bewertet und in eine vorläufige Sammlung aufgenommen. Dieser resultierende, initiale Überblick über Literaturfundstellen wurde anschließend mittels des sogenannten Verfahrens forward und backward snowballing erweitert: Dazu werden zum einen die Referenzen derjenigen Artikel betrachtet, die bereits aufgefunden wurden, und geprüft, ob sie bereits aufgefunden worden sind. Außerdem wird mit Hilfe der entsprechenden Funktionalitäten von den genannten Literaturdatenbanken überprüft, welche anderen Querverweise die Artikel beinhalten, die bereits in der Sammlung enthalten sind. Auch bei diesen neuen Artikeln wurde geprüft, ob sie bereits gefunden wurden. Die resultierenden, insgesamt 70 wissenschaftlichen Zeitschriftenbeiträge wurden anschließend gelesen, entsprechend den Forschungsfragen und vorhandenen Vorarbeiten induktiv und deduktiv codiert und die Ergebnisse analysiert.

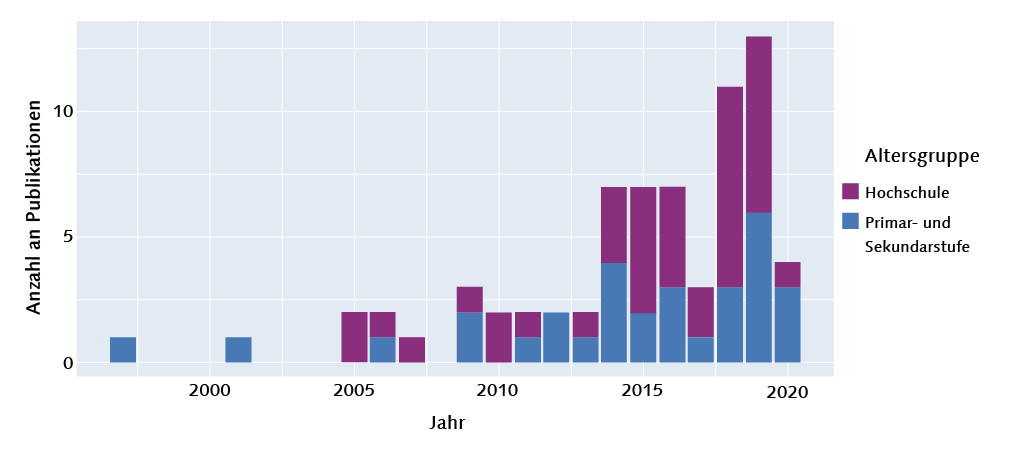

Identität in der Informatik: Ein aktuelles Forschungsthema

Unsere Vermutung, dass es in den vergangenen Jahren einen zunehmenden Trend in der Beschäftigung mit Identität bzw. mit Identitätstheorien in der Informatik gibt, lässt sich empirisch deutlich nachvollziehen. Die Suche wurde nicht zeitlich begrenzt. Der erste Artikel, der sich mit der Thematik beschäftigt, stammt aus den späten 1990er Jahren. Dennoch ist über die Hälfte der Artikel erst nach dem Jahr 2018 erschienen.

Untersucht man die Artikel darauf, welche Gründe für die Beschäftigung mit dem Thema Identität angegeben werden, so wird von den Autor*innen als Hauptgrund Diversität angeführt, dicht gefolgt von Retention, d. h. dem Verbleib von Lernenden im Fach. Die übrigen Gründe werden demgegenüber deutlich weniger genannt. Wenig überraschend spielt Retention im Hochschulkontext eine größere Rolle, während Diversität in beiden Bereichen häufig genannt wird.

Schaut man sich an, wie Identität verwendet wird, so zeigt sich, dass der Begriff insbesondere dazu dient, soziale Phänomene genauer zu beschreiben. Identität spielt für die Forschung in der Informatikdidaktik tatsächlich die Rolle einer einstellbaren Linse, um die Interaktion von Individuen mit dem Fach und der sozialen Gruppe auf unterschiedlichen Ebenen in den Blick zu nehmen: Die Theorie kann dazu verwendet werden – vor allem gepaart mit psychologischen Theorien –, Individuen und ihren Lernfortschritt im Fach in den Blick zu nehmen. Sie kann aber auch (insbesondere mit sozio-kulturellen und sozio-politischen Theorien) systemische Probleme fokussieren und darüber Auskunft geben, wie der Lernerfolg von der Fachkultur beeinflusst wird. Demgegenüber wird die Theorie seltener verwendet, um Interventionen oder gar Instrumente zu entwickeln und zu evaluieren. Für diese Bereiche konnten nur wenige Artikel identifiziert werden, die sich entsprechenden Aufgaben widmen; hier besteht weiterhin eine große Forschungslücke. Die Ergebnisse zeigten auch den bereits angedeuteten Konflikt innerhalb der Identitätstheorie auf: Ihre besondere Stärke besteht darin, dass sie soziale Phänomene erläutern kann. Je mehr man jedoch die Ebene des Individuums bei der Betrachtung verlässt, desto schwieriger wird es, die zu untersuchenden Effekte zu isolieren, was jedoch notwendige Voraussetzung für die Entwicklung und Evaluation wirkungsvoller Interventionen und valider Instrumente ist. Es überrascht deswegen auch kaum, dass ein Großteil der untersuchten Artikel sich qualitativer Forschungsansätze bedient, während quantitative Methoden für die Identitätsforschung in der Informatikdidaktik nur eine nachgeordnete Rolle spielen.

Fazit

Aufgrund ihrer Vielgestaltigkeit stellt die Identitätsforschung eine große Herausforderung für Wissenschaftler*innen dar: Es ist häufig unklar, in welcher Relation einzelne Theorien zueinanderstehen, welche Funktion sie erfüllen und was ihre Besonderheit (im Vergleich zu anderen Theorien) ist. Zudem: Sollte es nicht möglich sein, eine Definition anhand eindeutiger Kriterien zu erstellen, die klar umschreibt, was Identität in der Informatik ist und für Informatiker*innen ausmacht? Der von uns durchgeführte systematische Literaturreview zeigt, dass ein solches Unterfangen nicht einfach ist: Menschen werden nicht durch eine einzelne, sondern durch eine Vielzahl von miteinander in Verbindung und Konflikt stehenden Identitäten geprägt. Jede Identitätstheorie legt außerdem unterschiedliche Schwerpunkte fest und stellt für sich ein Werkzeug dar, das für einen bestimmten Anwendungszweck gedacht ist. Daher widersprechen sich psychologische und sozio-kulturelle oder -politische Theorieansätze nicht, sie ergänzen einander bestenfalls.

Über den Autor:

Dr. Gregor Große-Bölting hat an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und der FernUniversität in Hagen Philosophie und Informatik studiert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der am IPN und der CAU tätigen Arbeitsgruppe Didaktik der Informatik. Neben Lehre in den Bereichen Digital Humanities und Ethik in der Informatik beschäftigt er sich mit verschiedenen Perspektiven auf das Fach Informatik und wie diese auf Lernende (insbesondere an der Hochschule) wirken. Die hier vorgestellten Ergebnisse sind Teil seiner Dissertation. ggb@informatik.uni-kiel.de

Weiterführende Literatur:

Große-Bölting, G., Gerstenberger, D., Gildehaus, L., Mühling, A., & Schulte, C. (2021). Identity in K-12 Computer Education Research: A Systematic Literature Review. Proceedings of the 2021 ACM Conference on International Computing Education Research. https://doi.org/10.1145/3446871.3469757

Große-Bölting, G., Gerstenberger, D., Gildehaus, L., Mühling, A., & Schulte, C. (2023). Identity in Higher Computer Education Research: A Systematic Literature Review. ACM Trans. Comput. Educ. https://doi.org/10.1145/3606707

Große-Bölting, G. (2023). Conceptions, Identity, Values and Practices: Didactic Perspectives on Computer Science. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:8:3-2024-00158-4