Mitgestalten erwünscht!

Wie partizipative Design-Ansätze MINT-Angebote verändern können

von Carolin Enzingmüller, Jane Momme & Justus-Constantin Bahr

Wie vielfältig präsentiert sich MINT? Bei wem kommen unsere Angebote aus Bildung und Wissenschaftskommunikation an und bei wem nicht? Diese Fragen sind zentral, wenn es darum geht, MINT-Themen zugänglich zu machen. Oft konzentrieren sich unsere Überlegungen dabei auf die Ergebnisse – auf die Formate, Materialien und Wirkungen, die am Ende stehen. In diesem Beitrag wollen wir aufzeigen, warum der Weg dorthin – also der Design-Prozess – mindestens genauso wichtig ist, wenn wir MINT inklusiver gestalten wollen.

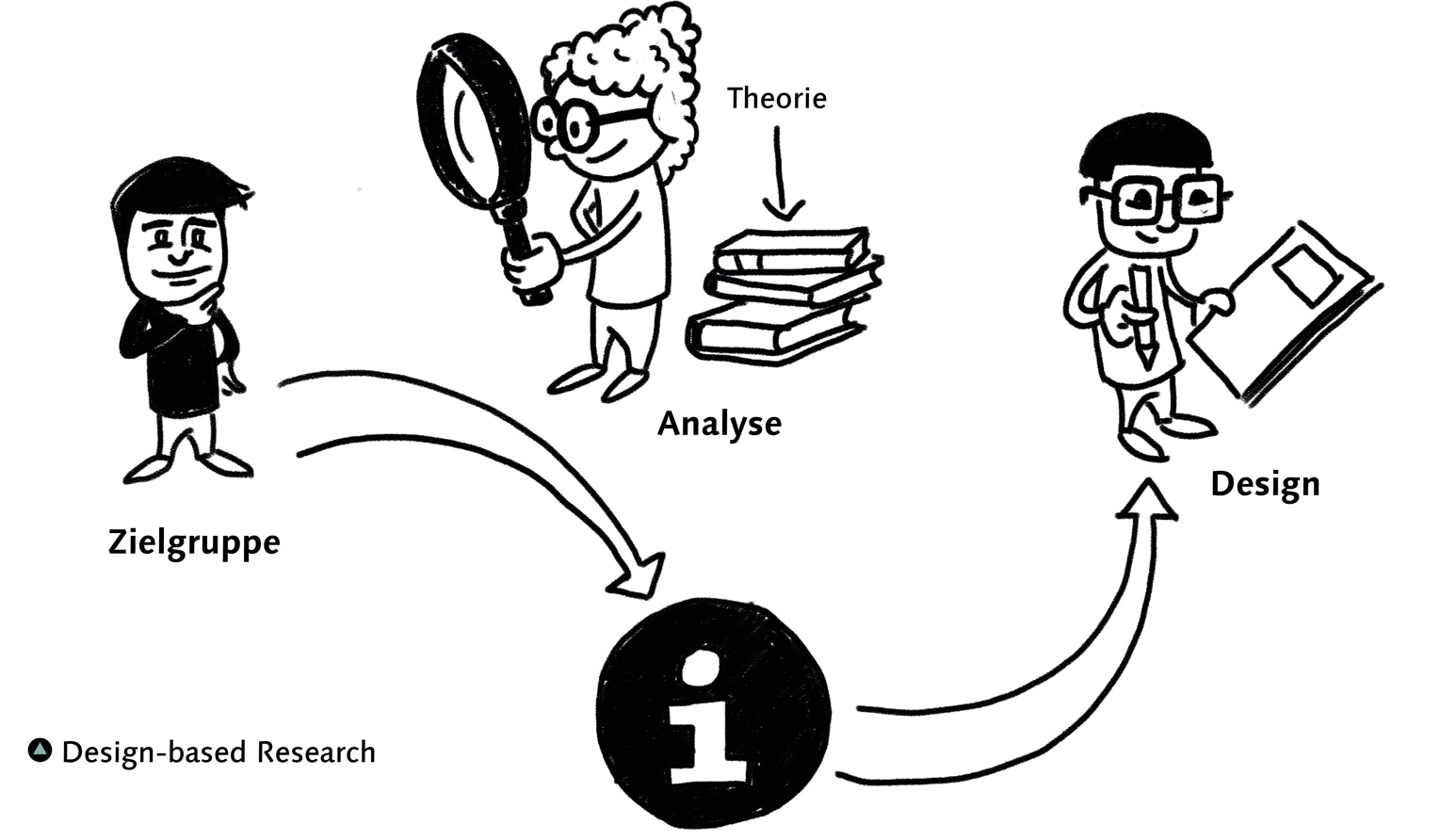

Menschen identifizieren sich in der Regel über ihre Zugehörigkeiten zu bestimmten Gruppen und die damit verbundenen Erfahrungen. Diese Identität wirkt sich maßgeblich darauf aus, inwiefern eine Einzelperson sich mit bestimmten Angeboten und Räumen identifiziert und diese für sich nutzt – oder eben nicht. Partizipative Ansätze wie der Co-Design-Ansatz ermöglichen es, die Identitäten der späteren Nutzer*innen von Anfang an in den Entwicklungsprozess von Bildungs- und Kommunikationsangeboten einzubeziehen. Während klassische Design-Arbeiten im Bildungsbereich häufig darauf abzielen, Theorien weiterzuentwickeln sowie die Wirksamkeit von Bildungsinterventionen zu erforschen, wobei die Zielgruppen dafür vorrangig als Informationsquelle dienen, legt der Co-Design-Ansatz besonderen Wert auf die Mitgestaltung durch die Zielgruppen. Das schafft mehr Raum für die Identitätsbildung und Teilhabe.

Potenziale von Co-Design

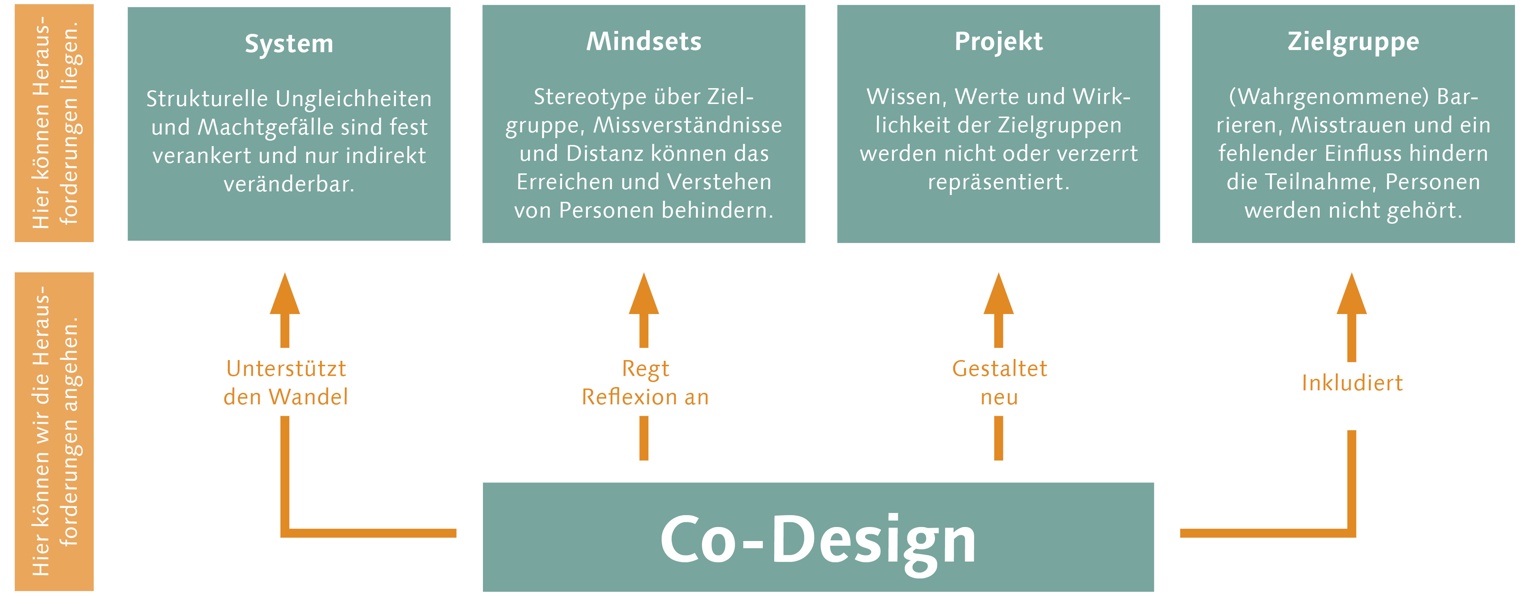

Der Co-Design-Ansatz bietet vielversprechende Chancen, MINT-Angebote inklusiver und passgenauer zu gestalten. Durch den direkten Dialog mit Zielgruppen – insbesondere auch mit solchen Zielgruppen, die in der Gesellschaft unterrepräsentiert sind – können Hemmschwellen erkannt und im Designprozess gezielt adressiert werden. Indem Forscher*innen, Designer*innen und die Zielgruppen gemeinsam arbeiten, fließen vielfältige Perspektiven in Bildungsprojekte ein, wodurch eine Vernetzung von Forschung und Gesellschaft gefördert wird. Die Einbindung von Wissen, Werten und Lebenswirklichkeiten von Zielgruppen führt dazu, dass Projekte potenziell relevanter und zugänglicher werden. Der Prozess selbst kann dazu beitragen, Stereotypen zu hinterfragen und ein reflektierteres Angebot zu schaffen. Eine offene, gleichberechtigte Einbindung kann schließlich bis auf die Systemebene wirken, indem sie strukturelle Ungleichheiten und Machtgefälle abbaut.

Was ist Co-Design?

Der Begriff „Co-Design“ bezeichnet einen kollaborativen Designansatz, der darauf abzielt, verschiedene Akteur*innen aktiv in den Entwicklungsprozess von Tools, Materialien oder Events einzubeziehen. Statt Designentscheidungen nur von Expert*innen treffen zu lassen, arbeiten Designer*innen, Nutzer*innen und andere Interessensgruppen zusammen. Der Grundgedanke basiert auf der Annahme, dass diejenigen, die von einem Produkt oder einer Lösung betroffen sind, auch aktiv an dessen Gestaltung mitwirken sollten. Mit Methoden wie Workshops, Interviews oder Prototypen-Tests werden die verschiedenen Perspektiven daher in den Kreativprozess eingebunden.

Herausforderungen: Wer macht mit?

So vielversprechend partizipative Ansätze wie Co-Design auch sind, sie bringen ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Die Forschung belegt, dass es zahlreiche Barrieren gibt, die eine tatsächlich gleichberechtigte Teilhabe erschweren und im schlimmsten Falle sogar strukturelle Ungleichheiten verstärken können. Neben den prozessbezogenen Herausforderungen wie dem Management von Erwartungen und Rollen, dem Ausbalancieren von Feedback und strategischen Überlegungen sowie den hohen Ansprüchen an Flexibilität, Offenheit, Zeitaufwand und Ressourcenintensität, existieren auch tieferliegende Barrieren bei der Auswahl und Gewinnung von Teilnehmenden. Dazu gehören Hürden wie mangelnde Barrierefreiheit, sprachliche Komplexität sowie sozio-kulturelle und epistemische Barrieren, die häufig auf den ersten Blick unsichtbar bleiben. Hinzu kommt, dass Bildungs- und Kommunikationssysteme von westlich geprägten Werte- und Wissenssystemen dominiert werden. Diese Hürden können letztlich dazu führen, dass Initiativen als elitär wahrgenommen werden und insbesondere für unterrepräsentierte Gruppen unzugänglich oder irrelevant erscheinen. Es ist daher nicht genug, partizipative Formate anzubieten – sie müssen so gestaltet sein, dass sie Hürden reflektieren und bestenfalls abbauen.

Was sagt die Forschung zu Co-Design?

Zahlreiche Studien belegen positive Effekte des Co-Design-Ansatzes. Meta-Analysen im Bereich der Softwareentwicklung zum Beispiel zeigen, dass die Einbindung von Zielgruppen zu einer höheren Zufriedenheit sowie einer stärkeren Identifikation mit dem Endprodukt führen kann. Nutzer*innen empfinden die Angebote zudem als relevanter und akzeptieren sie besser. Darüber hinaus belegen Forschungsergebnisse, dass Co-Design-Ansätze die Kreativität und Innovationskraft in Entwicklungsprozessen erhöhen, indem sie neue Ideen und Perspektiven einbringen. Dennoch bleiben die dahinterliegenden Mechanismen komplex und sind stark von organisatorischen, projektbezogenen und nutzungsbezogenen Faktoren abhängig. Eine gut durchdachte Zielgruppeneinbindung ist daher von entscheidender Bedeutung.

Fazit: Fünf Empfehlungen für den Einsteig

Obwohl dabei diverse Herausforderungen zu überwinden sind, lohnt es sich dennoch, die Möglichkeit des Co-Designs in Betracht zu ziehen. Hier sind fünf Empfehlungen für den Einstieg:

- Fit prüfen: Zuallererst sollte geprüft werden, ob Co-Design zum Projekt passt. Nicht jedes Vorhaben braucht Partizipation oder kann es sich finanziell leisten. In manchen Fällen genügt es bereits, kleinere Formate der Zielgruppenorientierung, wie beispielsweise kurze Befragungen oder Feedbackrunden, einzubauen, um eine stärkere Präsenz der Zielgruppe zu gewährleisten.

- Klein anfangen: Partizipation im Design-Prozess muss nicht von Anfang an groß sein. Bereits ein kleiner Workshop in einer frühen Projektphase kann dazu beitragen, potenzielle Barrieren zu identifizieren und die relevanten Bedarfe zu ermitteln.

- Passgenau planen: Ideale sind von hoher Relevanz, aber der Prozess muss zu den verfügbaren Ressourcen passen. Es existieren keine allgemeingültigen Definitionen von "richtig" oder "falsch" im Kontext des Co-Designs. Stattdessen sollte der Prozess an die spezifischen Rahmenbedingungen angepasst werden. Insbesondere für weniger erfahrene Akteur*innen lohnt sich immer eine Beratung durch Expert*innen.

- Zeit und Ideen wertschätzen: Die investierte Zeit der Teilnehmenden ist von großem Wert. Das sollte durch finanzielle Anreize oder Möglichkeiten zur persönlichen oder beruflichen Weiterentwicklung gewürdigt werden. Auch Urheber*innen- und Verwertungsaspekte sollten frühzeitig bedacht und kommuniziert werden.

- No participation-washing: Partizipation liegt im Trend und wird aktuell immer stärker gefördert. Wer mit Partizipation wirbt, sollte Beteiligte auch wirklich in Entscheidungsprozesse einbinden und transparent machen, wie ihre Beiträge das Endergebnis beeinflusst haben.

Co-Design ist zwar kein Allheilmittel für MINT, aber es öffnet Türen zu neuen Möglichkeiten. Dabei ist von zentraler Bedeutung, die Zielgruppe im Blick zu haben und sie aktiv in den Gestaltungsprozess einzubinden – ihre Erfahrungen, ihr Wissen, ihre Identitäten ernst zu nehmen und in den Gestaltungsprozess zu integrieren. Das erfordert Offenheit und Engagement, eröffnet jedoch die Möglichkeit, Angebote zu schaffen, die tatsächlich ankommen.

Checkliste: Ist Co-Design der richtige Ansatz?

- Diese Zusammenarbeit wird etwas Neues beitragen und einen echten Mehrwert schaffen.

- Partizipation ist von Anfang an oder möglichst früh im Prozess möglich.

- Ich habe die nötige Expertise, Co-Design zu planen und umzusetzen.

- Die Timeline des Projekts ermöglicht es, sinnvoll Feedback einzuholen und Produkte iterativ weiterzuentwickeln.

- Die Projektverantwortlichen sind bereit, Verantwortung zu teilen und gemeinsame Entscheidungen zu treffen.

- Ich habe ein motiviertes Team, das offen für Co-Design ist.

- Ich habe den Rückhalt aus meiner Institution, einen Co-Design-Prozess umzusetzen.

Über die Autor*innen:

Dr. Carolin Enzingmüller ist im Leitungsteam des Kiel Science Communication Networks, einem transdisziplinären Forschungszentrum für Wissenschaftskommunikation am IPN Kiel. Sie beschäftigt sich dort mit kollaborativen Design-Prozessen und ihrem Potenzial für Wissenschaftskommunikation und Bildung. enzingmueller@leibniz-ipn.de

Jane Momme ist Doktorandin im Kiel Science Communication Network. Dort untersucht sie, wie sich die Beteiligung von Zielgruppen am Wissenschaftskommunikationsprozess auf das Vertrauen in Wissenschaft auswirkt. momme@leibniz-ipn.de

Justus-Constantin Bahr ist studentische Hilfskraft im Kiel Science Communication Network und unterstützt die Forschung zu partizipativer Wissenschaftskommunikation. Er studiert Psychologie, Geografie und Sozialwissenschaften an der CAU Kiel.

Weiterführende Literatur:

Enzingmüller, C., & Marzavan, D. (2024). Collaborative design to bridge theory and practice in science communication. Journal of Science Communication, 23(2), Y01. https://doi.org/10.22323/2.23020401